大型の連休中でも、運よく活動と稽古のある木曜日は平日のままでした。公演までの時間が少なくなってくると、活動を止めてしまうのは限りなく勿体なく、焦りを感じてしまいますので、この幸運をしっかりと活動と公演に反映させたいところです。団員たちも無事に顔を出して活動に参加しています。

午前中の制作部は情宣活動への動きが本格化していました。フライヤーを近隣の関係団体に送付するためのダイレクトメール発送準備、さらに掲示用のポスター作りなど、あっという間に時間が経ってしまう中で、失敗の許されない作業が続きました。通常はダイレクトメールのラベルはシールを使うのですが、予算を削減するために、フツーの紙に印刷して、一枚一枚を切り出し、糊で封筒に貼るという作業で対処しています。予算削減という側面以外にも、より多くの団員が作業に関われる環境作りという意味合いもあります。このあたりの作業の構築方法が、一般の劇団とは異なった、てあとるみのり(その構成員)ならではでしょう。

午後の稽古は、ひとつの節目を迎えています。すでに以前から告知していたように、この日の稽古から脚本を手放して舞台に立つことが義務付けられているからです。もちろん、これまでも自主的にハンズフリーで演じる役者もいましたが、それはほんの一部。どうしても不安があるうちは脚本に頼ってしまう(それを凌駕するだけの準備が不足している)役者の方が多数でした。やはり公演を前提としている以上、脚本を手放してからが本当の勝負です。これまではリラックスしてできていたこと、テンポよく交わされていた会話などが、安心と安全を手放した途端にどう変化していくのか?この日はそんな期待や不安が入り混じった稽古でした。ほとんどの役者が期待よりも不安ばかりだったのは明白でしたが…。最大の問題は「会話になっていない」ことが顕著だったことです。

我々は日常生活において、次に何を話すんだ、あの人の次が自分の番だ、あの人がこう言ったら笑うんだ…などときっかけや段取りを意識した会話を行うことはありません。それは会話とは言い難いものです。しかし、芝居の中の登場人物たちの会話には、平気でそういうことをさせてしまうことが多々あります。それが作り物のお芝居だからという考え方もあるでしょうが、役者の心が動いて言葉や態度が表出しない演技に、誰が何を感じるでしょうか?観客の心が動くのでしょうか?

このテーマは演技を語る上で永遠のテーマになる代物です。素人が考えたところで、一朝一夕に身に付くものではありません。しかし、脚本のセリフ、演出家の指示だけを頭で記憶して、忠実に再現して褒められようとする「ロボット」になることが、役者の技量ではないとも言えます。そこに存在する、生きた何かにならなければ、役の中に存在する生命を描くことはできないのではないでしょうか。だから、この難題を意識し、常にその境地を目指す努力が必要なのです。てあとるみのりの団員たちにもその感覚を意識して、セリフを覚えることだけに腐心するのではなく、物語の世界に生きること、登場人物として自由に生命と時間を楽しむことを大切にしながら、脚本に向き合ってもらいたいところです。目先の稽古での評価や、セリフの正誤ばかり意識してしまうのではなく、もっと大切な演じる面白さを目指して、次の稽古に向けた準備を積み重ねなければいけませんね。

午前の制作部では最初に提案された衣装案に基いて持ち寄った衣装(現物と情報を含む)の確認を行っています。今年度の運営に必要な予算の関係から、今回の公演ではあまり金額を衣装に費やすことができないため、極力それぞれが持っている、または確実に見込みがある現物を優先して考えるようにしています。多少の計画変更も視野に入れて、柔軟にイメージの具現化を行いました。本日のところはすべての案が形になったわけではなく、探したが見つからなかったもの、代替え案も出なかったものもありました。現物の目途が付き、イメージが固まってきた衣装を軸にして、今後どのように計画をアレンジしていくのかを検討します。

また、この日の制作部ではチラシをダイレクトメールで発送する、あるいは置きチラシをお願いする場所の確認を行っています。経費削減のため、自分たちの足で対応できる場所は自分たちで出向くように、担当者を割り振りました。帰り道に立ち寄れる場所、仕事の合間にちょっと足を伸ばせば行ける場所、顔が利く場所など、それぞれの出来る範囲で営業体制を組んでいます。宣伝はもちろん、そこからチケットの販売に結びつくことに期待です。

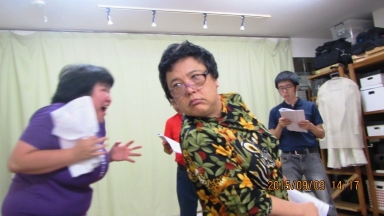

午後の稽古では、午前中に持ち寄られた衣装案を実施に役者に着用してもらい、雰囲気の確認を行っています。演技との雰囲気が合っているか、並んでみた時に妥当な差別化が図られているかなど、実際に役者が着ることでわかってくることがたくさんあります。お互いに意見を出し合いながら、そして衣装の力でいつも以上にその気になりながら検証しました。

一部の役者はそのまま稽古にも衣装を着用して臨んでいます。いつもの自分と明らかに変身できる衣装の力は絶大で、何名かは先週までの演技から格段にレベルアップしたパフォーマンスを見せていました。自然とその気になるというか、役のイメージを理屈ではなくひとつの表現形態として具体的に提示されたことで、キャラクターの特徴を表現しやすくなったようです。

次回の稽古までには確実に脚本を手放せるようにというスケジュールで取り組んでいますが、この日の稽古でもまだまだセリフに詰まってしまったり、飛んでしまったりという事故が目立ちました。少々不安が残ったものの、キャラクターの表出と会話の中でのコンビネーションの構築は高まっています。見ていて自然な演技、セリフのやり取りが増えてきたことは好材料です。まあ、問題はその雰囲気、自然体で臨む演技を脚本を手放した状態で再現できるかですけれど…。世間はシルバーウィークなる連休に沸いていますが、役者たちは準備万端で次週の稽古を迎えるための貴重な時間となることでしょう。

制作部も本格的に動き出した9月10(木)。その理由はチケット販売が開始されたということにあります。今回も団員全員に適宜チケットを配布。宣伝したその場ですぐに販売できる方式を採用しています(もちろんインターネットからのお申し込みも可能です)。団員たちには、金券に匹敵するチケットを手にすることで自分たちの芝居の価値を肌で感じるとともに、それを自分の手で販売することの難しさ、胸を張っておススメできる作品を創る必要性を実感してもらうための、またとないチャンスです。皆様のもとにも顔を出す劇団員がいるかもしれませんが、その際は団員のセールススキルを見極めた上でのご購入のご検討をよろしくお願いいたします。

なお、本日の制作部の様子は

Facebookのてあとるみのりページで紹介しています!→

こちらでは、午後の稽古の様子を紹介しましょう。先週の稽古と同じく、主要キャストの2名が別の団体公演への出演、学業のスケジュールの都合で欠席でした。しかし、参加した役者たちが暗黙の了解でそれぞれの代役を担当。時に自分の出番に合わせて代役を他の人に受け渡すという流動的な連係を見せつつ、オリジナル役者の演技の雰囲気を上手く再現していました。

この日の稽古では、ある役者に「ついつい自分の演技を抑えてしまう」という現象が発生していました。理由は「キャラクターのつながりや、話の中で(個性を)出してしまっていいものか?」という自問自答によるものでした。演出からは「枝葉の伸びていない盆栽の手入れは、どんな名人にもできない」との格言じみたフィードバックがありました。稽古とは表現を抑え、隠すための時間ではなく、もっと表現していく時間であり、物語や他の人物との不整合さを調整するのが演出の役割であるということです。役者としてそこまで考えることも重要ではありますが、それはもっと幅広い視野と、イメージを表現しきれる能力が備わってから考えることなのです。おおよそできもしないレベルの悩みで、稽古で何も発揮できないようでは、本末転倒です。最終的に自分自身が「一人だけ何もできていない、掴めていない」と焦り、より深く悩み、不完全なまま本番を迎えて苦しむだけです。そもそもこんな芝居は楽しくありません。演じている本人はもちろん、周囲の人間も楽しめないわけです。まずは自分のイメージを思い切って解放(開放)してみること。その重要性を全員で再認識することができた稽古でした。

壁に寄りかかって休んでいるのではなく、これも演技です。

ひとりひとりの表情がよく表現されてきました。

常にカメラ目線で自分をアピールする役者もいます。

日曜日の公演だけ出演する役者もいます。

稽古終了後にチケット販売の方法を個別レッスン。

先週入稿した「2025」のチラシ(フライヤー)が刷り上りました。制作部では出来上がったチラシを入手するため、歩いて20分ほどの業者へ台車を押して出向きました。送ってもらえば簡単なことですが、ささやかながら経費削減です。引き取りを担当した団員は汗びっしょりになりながら往復の道のりを運搬していました。

デザイン段階から苦労に苦労を重ね(毎度のことですが)、やっと形になったチラシがお目見えすると、自然と制作部の団員たちからは歓声と拍手が起こりました。そしてチラシを担当した制作に「お疲れ様でした」、運搬を担当した団員にも「お疲れ様でした」の労いの言葉がかけられました。

チラシが出来たということは、それで終了ではなく、本格的な宣伝活動とチケット販売活動の幕開けを意味しています。早速団員たちでそれぞれの割り振りプランに従って枚数をカウントして、付箋を打ったり、封筒に収めて整理をしました。もちろん、しっかりと石鹸で手を洗って、手を清めてからの作業です。このような神聖な作業を経て、制作部の面々と午後の稽古に参加した役者には、割り振られた枚数のチラシが渡されています。

また、グッズに関しても一歩踏み込んだ具体的な検討を行っています。商品化を目前にして最後の課題解決、ラインナップの絞り込みなど、それぞれの担当者が次週までの課題として持ち帰っています。これまで以上に質が高くてバラエティに富んだグッズを目指して、頑張っています。

午後の稽古は、別の団体の公演を直前に控えた役者と、学業の都合が重なった役者は欠席しましたが、今週も代役を分担して臨んでいます。代役を担当する役者は自分の役への備えもある中で、よく集中して稽古を成立させてくれています。見事なチームワークです。そんなまとまりが芽生えてきた稽古では、役者が次々にレベルアップしています。演出からの指示や提案も、これまで以上に白熱したものになってきました。このペースで成長できれば、これまでよりも面白い舞台が創出できそうです。あとは、全員が必死にお互いの奮闘に負けじと食らいついて、お互いを高め合うだけです。

9月に入り、公演まで約2カ月となったこの状態で、脚本を手放せない役者、手放すのはいいが完全にセリフに囚われて演じられていない役者と、両極端な仕上がりが気になるところです。役作りの面でも全員が同じ水準に達して順調に成長しているとは言えません。それを解消するのはそれぞれの執念にも似た努力しかありません。努力したけどできなかった…というのは努力が足りなかったことの証明でしかありません。やったか、やらなかったか。結果がすべてを物語るのが舞台の世界です。私たちは日々、そんな世界でこそ生きていると実感できるのかもしれません。